はじめに──「想定外」が生んだ惨禍

1923年9月1日、関東大震災は首都・東京と横浜を中心に甚大な被害をもたらしました。死者・行方不明者は10万人を超え、その大半は地震そのものではなく火災によって命を落としたとされています。当時の日本は、鉄道網や近代建築など、西洋由来の最新技術を急速に導入していた時代です。にもかかわらず、社会を守り切ることはできませんでした。なぜでしょうか。

本記事では、災害の被害を「技術の有無」ではなく、「技術をどう選び、どう活かすか」という観点から整理し、企業防災への示唆を探ります。

火災が主因となった「都市の脆弱性」

関東大震災の最大の被害は、揺れそのものよりも火災でした。発災直後の東京では約130件の火災が同時多発し、延焼は市街地全域に及びました。木造家屋が密集し、水道管は破裂して消火活動ができず、強風が火勢を煽った結果、数万人規模の犠牲が生じたのです。

ここで重要なのは、火災延焼のリスクが「想定されていなかったわけではない」という点です。大正期の都市計画論者たちはすでに市街地延焼の危険を指摘していました。しかし、十分な防火帯の整備や耐火建築の普及は進まず、結局「技術を持ちながら活かせなかった」という状況に陥っていました。

技術は存在した──だが活かされなかった

震災当時、鉄筋コンクリート(RC)建築はすでに導入され始めていました。実際に一部の銀行や公共施設は焼け残り、その耐火性能が確認されています。しかし、それは都市全体を守るにはあまりに点的な存在でした。

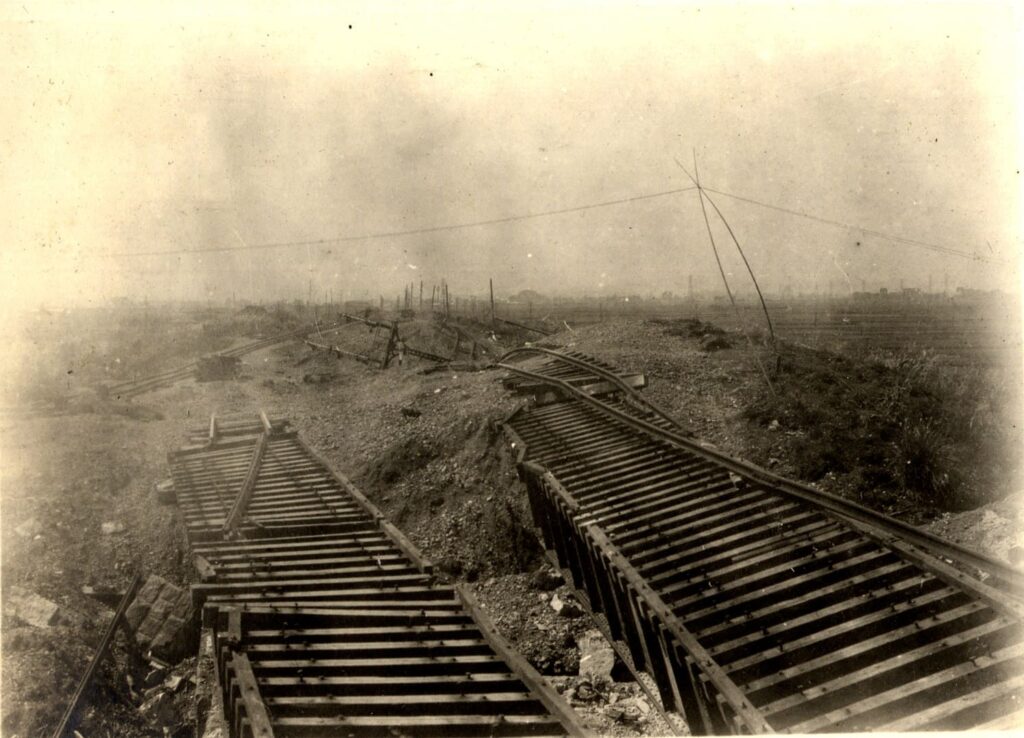

鉄道網も、東海道線や中央線といった幹線は整備されていましたが、橋梁の耐震性や火災対策は不十分で、多くの路線が寸断されました。これも「最新の技術が存在したが、どこまで導入し、どう活用するか」という戦略的判断が欠けていた結果だといえるでしょう。

つまり、技術がなかったのではなく、技術の選択と配置の仕組みが未整備だった のです。

「備えの欠如」と「想定外」という思い込み

もう一つの要因は、社会全体に漂っていた「備えの欠如」と「想定外」という思い込みでした。

「この地域は安全だろう」

「そこまでの揺れや火災は起こらないだろう」

そうした過信が、都市の設計や防災施策に影を落とし、結果的に被害を拡大させました。最新の技術が存在しても、それを導入する判断が伴わなければ、人や社会を守ることはできません。

企業防災への示唆──選び、活かす仕組みを持つ

関東大震災の教訓を、現代の企業防災に置き換えるとどうなるでしょうか。BCP(事業継続計画)に最先端のシステムを導入しても、それを「どこに」「誰が」「どのタイミングで」使うかのシナリオがなければ意味を持ちません。耐震補強を行っても、社員が避難経路を理解していなければ命は守れません。

重要なのは、技術や装備を選び取り、それを活かす仕組みを組織の中に埋め込むことです。

終わりに──100年前の問いを、今に引き継ぐ

関東大震災から100年以上が経ちました。災害の形は変わっても、社会を守る根本の問いは変わりません。

「どんな技術を選ぶのか」

「どう活かし、どう日常に組み込むのか」

その判断を誤れば、最新技術が存在しても社会は守れません。

私たちSAKIGAKE JAPANは、防災技術を「単なるモノ」としてではなく、「活かす仕組み」とともに届けることを使命と考えています。災害は必ず起きます。しかし、その被害をどこまで減らせるかは、技術そのものではなく、それを社会がどう選び、どう活かすかにかかっているのです。